膝に違和感や痛みがあって病院へ行くと、「変形性膝関節症」と診断されることがあります。

これは、あくまで膝の“構造が変形している”という状態を示すもので、変形=痛みではありません。

実際には、関節内に炎症や異常が認められなければ、まずは保存的な治療が行われます。

その一つが「膝を伸ばす筋肉を鍛えましょう」という指導です。

前回(講演123)では、

なぜその筋肉(大腿四頭筋)が重要なのか、また治療の効果をエコーで観察する方法について解説しました。

今回は、そこから一歩踏み込んで、膝裏の痛みとその原因筋の関係をテーマにしました。

やはりここでも、超音波(エコー)での観察が大きな力を発揮します。

「膝を深く曲げると、膝裏が痛い」──その“裏側”を探る

よくある訴えが、「膝を深く曲げると、膝の裏が痛い」というもの。

でも、膝裏の“どこ”が痛いのか? これを曖昧にしたままでは、的確な治療にはつながりません。

例えば、以下のような複数の組織が候補にあがります:

大腿二頭筋短頭

腓骨神経

半膜様筋

膝窩部の脛骨神経

膝窩筋

腓腹筋 など

これらを触診で評価しながら、痛みの原因となっている組織を一つひとつ丁寧に絞り込んでいきます。

そして、組織が特定できれば、あとはその滑走を促したり、柔軟性を高めたり、血流を改善させるような介入を行います。

結果として、痛みが軽減するだけでなく、可動域の改善も見込めるのです。

言語化+触診+エコー=確かな理解

つまり、「膝裏の何が痛いのか?」を正確に言語化する力が求められます。

そのためには、触診のスキルと、触れている場所が本当に正しいのかを確かめるためのエコーによる可視化が必要不可欠です。

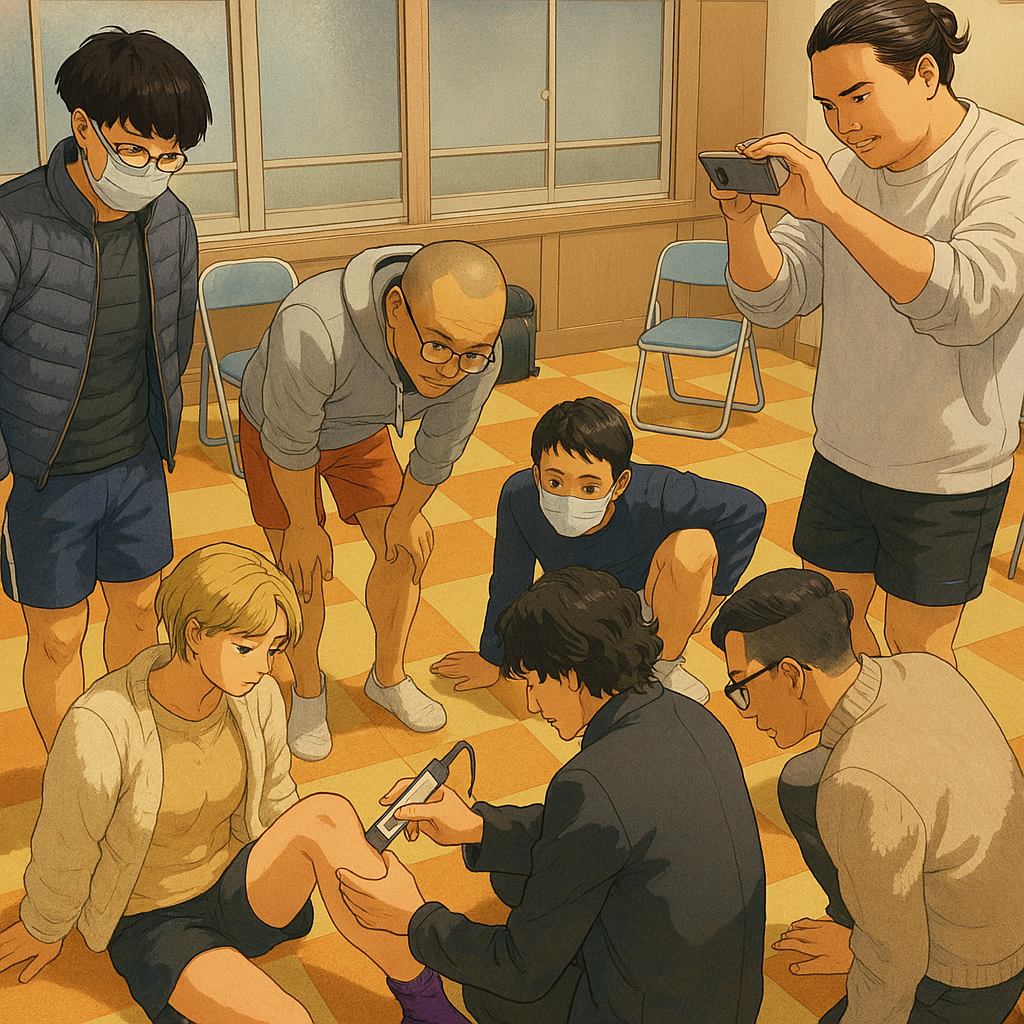

今回の講義では、エコーを活用しながら、触診の確認と深掘りを参加者の皆さんと一緒に行いました。

身体を構造から理解する面白さ、そして触診の奥深さを実感できる時間となったのではないでしょうか。

たくさんの方に、解剖の重要性と面白さが伝わっていけばいいなと感じています。

医学的視点を日常に。

次回は、多裂筋の謎にせまりたいと思います(^^)

ちなみに、写真をChatGPTに漫画にしてというだけでこのクオリティに。。

すごい時代ですね。。